上架日期:2025-10-04

這不是標新立異的標題黨,而是一種宣示:歷史從來不是墓誌銘的石灰與苔痕,而是呼吸過、流汗過、摔跤過的「人」。本書像一座跨越兩千一百年的人物資料館,入口不在王朝興替的時間軸,而在性格與才華的光譜上;你會聽見權力在喉間發抖,也會看見詩意在臨淵處開花。讀到最後,你不是記住了誰在何年何地做了什麼,而是學會了一種閱讀人的方法:從軌跡看抉擇,從抉擇看心性,從心性回望你自己。

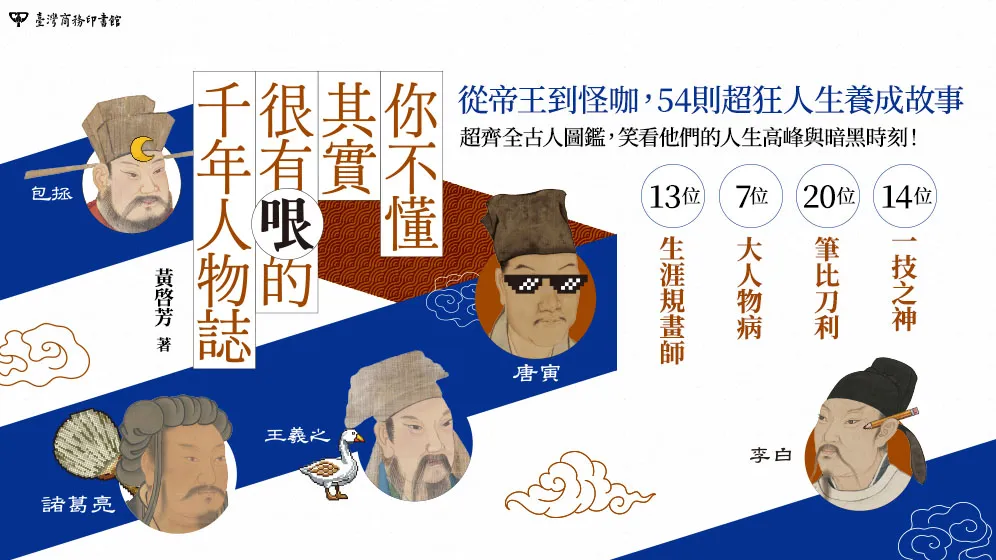

先說結構的漂亮。編者把全書分成四個向度:生涯規畫師、大人物病、筆比刀利、一技之神。這不是粗暴的分類,而是四種觀察角度。〈生涯規畫師〉把子貢、鬼谷子、賈誼、終軍、陶淵明、韓愈、柳宗元、王安石、曾鞏、司馬光、朱熹、劉基等人放在同一張桌上——有人以智謀布局、有人以學術立國、有人以退步求全,每一位都像一條「職涯模型」:何時進、何時退、退到哪裡、為了什麼。〈大人物病〉把光照向帝王與當權者的暗室:曹操的多疑與自信如何共宿一身?唐太宗的成就背後為何仍長吁短嘆?徽宗的審美天賦如何被江山負累?包拯的清名是史料抬舉還是民間塑造?文天祥把「正氣」活成歷史的基準線,李煜如何在亡國詩裡完成自我審判。〈筆比刀利〉讓詩文成為權力外的第二戰場:王羲之以行書取代刀劍、顏真卿以骨力抵禦叛亂、李白與杜甫把「豪」和「憂」寫成中國人的兩條血脈,蘇軾把挫折煉成一桌人生佳餚,辛棄疾把「豪放」的皮裡,塞滿了時代的傷。〈一技之神〉則證明「專業」是通往不朽的另一條路:華佗的醫理如何由人間走向神話,孫思邈把藥方寫成修身之學,蔡襄在書法與茶事之間校準品味,倪瓚用極簡畫風抵達靈魂的清寒,濟公與文昌帝君更說明「人物如何被民間想像二度創造」。這四個向度不是並列的抽屜,而是一張張坐標紙:同一個人,可能在不同圖層留下交叉的點。

再談文字的「哏」。所謂「有哏」,不是插科打諢,而是能在典籍縫隙間抖出人味,讓知識不變薄、故事不變輕。作者黃啟方以半世紀的唐宋文學功底為底版,用當代讀者讀得懂的節奏重新編曲。他不沿襲八股「出身—仕途—成就—評價」的流水線,而是抓住每個人的「關鍵情境」:賈誼哭過之後如何繼續做改革夢;司馬光砸缸之外,還是個瘋狂的「史料整理控」;陶淵明從〈責子〉走到〈自祭文〉,其實是在訓練自己如何把「退隱」變成積極的生活技藝。這種寫法的專業之處,在於它不是情緒化的補白,而是以史料為框、以性格為鏡,讓人物的弧線清晰可讀。

本書真正「硬」的地方,是它的編輯邏輯和知識密度。每一篇小傳都像一個精練的研究摘要:有關鍵事件的甄別、有典籍出處的暗標,也有後設的閱讀提示,例如:包拯其人與「包青天」傳說如何漸行漸遠;「青天」作為清官代稱,竟在明代才普及;《龍圖公案》《七俠五義》又如何把一位「務敦厚、推忠恕」的官員,翻譯成民間想像中的「鍘刀正義」。這些辨析,不是打臉民間信仰,而是教人分清「史學之真」與「文化之真」——前者來自文獻與考據,後者來自社會共同體的願望投射。你會意識到:兩者都值錢,但用途不同。

更動人的是作者對「才與命」的敏銳。五十三位(扣除人神合一的文昌帝君)人物,壽數高低、命途轉折、生肖分布,都被當成再閱讀的切入口——孫思邈高壽百餘、文徵明九十、陸游八十六;賈誼、終軍、李賀、李煜等英年早逝。這不是八卦,是在提醒:成就與壽命並無線性關係,天才的燃點也未必靠近年歲;真正決定一生弧線的,往往是幾次「轉身」的時機:是上疏?是遠遊?是退隱?還是以詩文立碑?當你在職涯卡關、在關係裡反覆、在志趣與生計之間擺盪,這些古人的分叉口就是你的參照系。

從閱讀技術談價值,本書提供三層工具。第一層是「人物快速建立」:每章一針見血的定位語,像學術論文的標題句,幫你在腦中生成關鍵字;第二層是「場景化理解」:把經典詩句、政務舉措、逸聞軼事放回情境中解釋,避免斷章取義;第三層是「跨學科視角」:把文學史、制度史、藝術史與社會心理放在同一張桌上,讓你看到政策與詩歌、書法與忠烈、民俗與權力如何彼此補註。這三層工具,使本書既能當成知識型散文,也能用作課堂或讀書會的引導文本——一邊愉快閱讀,一邊搭建你的「人物分析框架」。

當然,我們也得談談「讀後所得」。這不是一本教你背名字的書,而是一本教你「以人讀史、以史觀人」的書。它會讓你學會幾個關鍵提問:一,這個人面對的主要張力是什麼?(權力/信念/才性/健康/家庭)二,他如何克服或擁抱它?(出仕、退隱、諫諍、創作、耕讀)三,他的抉擇如何被時代放大或扭曲?四,民間如何二次創作他?當你能用這四問去看李白與杜甫、蘇軾與黃庭堅、王羲之與顏真卿,你也就能用它來檢視自己:我現在在哪個張力場?我做的是哪種抉擇?我願意被哪種敘事收編?

作者黃啟方的底氣,來自半世紀的唐宋學術耕耘與豐富著述。這使他對詩文與人物的把握,不流於「文青式浪漫」,也不墮入「資料堆砌」。他的筆法清爽,不賣弄典故,卻能在適當時機打開一扇「參考之窗」;他的評論節制,不把後見之明當上帝視角,卻能在歧義之間指出可行的解釋路徑。這種專業讀寫的倫理,是本書最可貴的隱形價值:它教我們如何在資訊過剩而理據稀缺的時代,維持知識的清潔度。

再說編排的體貼。這本書是為「會畫線、會折角、會回看」的讀者設計的:單色印刷、條理清晰、層次分明。最重要的是,四大單元的綜合陳列,幫你跳脫朝代式閱讀,使「比較」成為自然反應:把王安石與司馬光放在改革與秩序的光譜上,把蘇軾與秦觀放在情理與氣質的光譜上,把唐寅與文徵明放在速度與工夫的光譜上。你會發現,真正的學習在比較中成熟,真正的鑑賞在對照中升級。

如果要把本書的專業魅力濃縮成三個詞,我選:校準、去魅、回環。校準——以史料與脈絡把人物拉回原位,拒絕神化也拒絕醜化;去魅——拆解傳說與現實的界線,讓我們既尊重文化記憶,也不放棄理性追問;回環——從古人處借來方法,折返到當代生活中測試。讀完之後,你也許不會立刻變成「資深古風玩家」,但你會更懂得如何與時間做朋友:向李白學會放膽、向杜甫學會承擔、向蘇軾學會化解、向包拯學會自持、向倪瓚學會簡省。

最後,讓我們誠實:現代人讀古人,到底為了什麼?不是為了證明他們和我們很像,而是為了知道「像」的部分可以借鏡,「不像」的部分可以學習。當我們把這五十四位人物拉進身邊,你會發現:原來所謂「天生我材必有用」,不是雞湯口號,而是一種長期鍛鍊的姿勢——把才換成用,把用換成價值,把價值換成對世界的溫柔影響。至此,歷史不再只是他們的故事,而是你準備接力的功課。翻到扉頁,你會微微一笑:這本書,真有哏,而且有用。

《你不懂其實很有哏的千年人物誌:從帝王到怪咖,54則超狂人生養成故事》

超齊全古人圖鑑,笑看他們的人生高峰與暗黑時刻!

▋ 一場穿越千年的「人物劇場」

誰說歷史只能板著臉?在這本書裡,你會看到:

李白「人生得意須盡歡」背後的豪放與孤獨;

鬼谷子如何成為縱橫智慧的幕後推手;

曹操為什麼要留下七十二個「疑塚」;

宋徽宗用畫筆描繪江山,卻也把江山「畫」給了別人。

作者用54則人物小傳,將帝王、詩人、醫者、怪才的生命寫成一齣齣小劇場──有高光時刻,也有黑暗瞬間,讓古人從史書裡活了起來。

▋ 黃啟方教授的「哏」式史觀

黃啟方,臺大中文系退休教授,五十餘年教學生涯,專研唐宋文學。繼《你不懂其實很有哏的節氣》《你不懂很有哏的生肖》之後,再次以「哏」為切入點,結合歷史、文化與心理觀察,讓嚴肅的人物傳記變得輕鬆、有趣,卻又深刻。

▋ 給現代讀者的啟發

這不是一部純粹的歷史人物大全,而是一封寫給現代人的人生情書。古人也曾焦慮、叛逆、失敗、追夢──每一篇小傳都在提醒我們:

歷史不是朝代的推演,而是每一個人的選擇與冒險。

歷史不是朝代的推演,而是每一個人的選擇與冒險。

▋ 本書特色

★ 五十四位歷史人物的「超狂人生」全收錄

★ 打破刻板傳記,融合趣味、知識與心理洞察

★ 適合歷史愛好者、老師家長、輕知識讀者

誠摯推薦:

孫震(前臺灣大學校長)

楊極東(前臺灣鬼谷子文化學會會長)

郝譽翔(國立台北教育大學教授)